本記事は、NSCA-CPT攻略を目指す

分野別問題集です

まずはこちらをチェック

⬇︎

⬇︎

⬇︎

使い方

目次

【第1章】筋系,神経系,骨格系,の構造と機能

第1問

細い筋フィラメントは次のうちどれか

A.アクチン

B.ミオシン

C.筋原繊維

第2問

筋の構成要素において、小さなものから正しく並んでいるものはどれか

A. 筋原線維→筋膜→筋フィラメント→筋線維

B. 筋フィラメント→筋原線維→筋線維→筋線維束

C. 筋線維束→筋線維→筋内膜→筋外膜

解答&解説

解答B

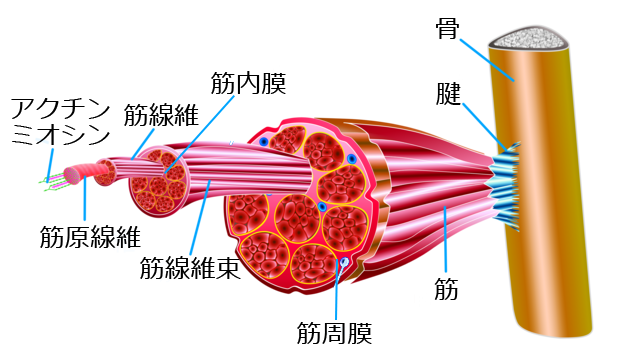

筋の構成要素については覚えておくこと(参照)

第3問

次の構成体のなかで大きい順に正しく並んでいるものはどれか

A. 筋→筋線維束→筋線維→筋原線維

B. 筋線維→筋線維束→筋原線維→筋

C. 筋→筋線維→筋線維束→筋原線維

解答&解説

解答A

第2問と同様に覚えておく。筋→筋線維束→筋線維→筋原線維の順

第4問

自分が発揮できる力よりも重いものを持つと、筋と関節の損傷を予防するために腱の中のセンサーが、筋に力を弱めろと命令を送る。このセンサーの役割を果たすものは次のうちどれか

A. ゴルジ腱器官

B. 筋紡錘

C. 末梢神経

解答&解説

解答A

損傷を予防するため、筋に力を弱めろと命令を送る腱の中のセンサーはゴルジ腱器官である。(参照)

※筋紡錘は筋の伸び縮みを監視するセンサー

第5問

トレーニングにおいて特に重要な感覚器官ではないものはどれか

A.筋紡錘

B.ゴルジ腱器官

C.錘外繊維

解答&解説

解答C

筋紡錘とゴルジ腱器官はトレーニングにおいて特に重要な感覚器官である(10)【10】

第6問

運動単位の動員には、決まった順序がある。これを運動単位の動員におけるなんというか

A.発火頻度

B.サイズの原理

C.伸張反射

解答&解説

解答B

サイズの原理:タイプⅠ線維→タイプⅡa線維→タイプⅡx線維の順

第7問

中程度の酸化的能力と無酸素性能力を持つ筋繊維タイプはどれか

A.SO線維

B.FOG線維

C.FG線維

解答&解説

解答B

異なる表記に惑わされないようにしっかり覚えておきましょう。

中程度の酸化的能力と無酸素性能力を持つ筋繊維タイプは、タイプⅡa線維(FOG線維)です。

第8問

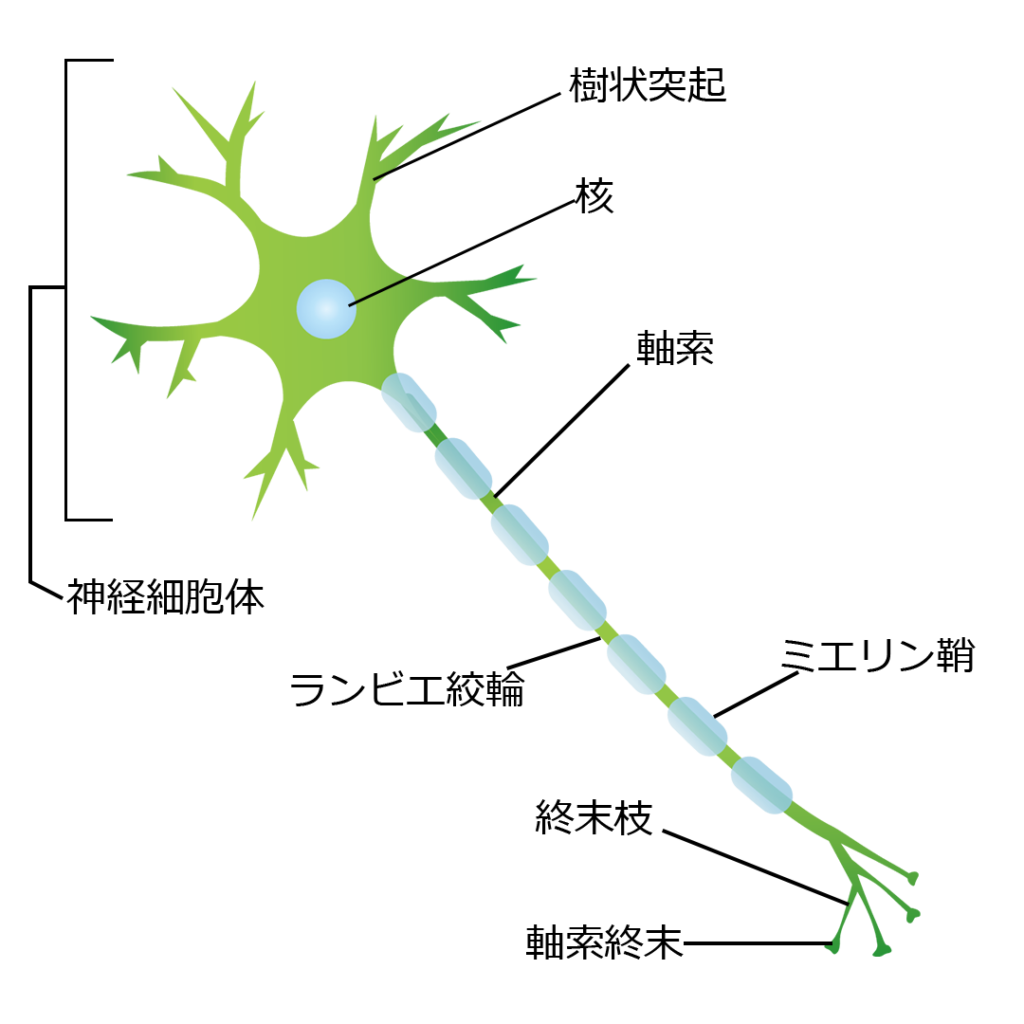

神経系の最も基本的な単位はどれか

A.神経細胞

B.末梢神経

C.軸索

解答&解説

解答A

神経系の最も基本的な単位は神経細胞(ニューロン)である。

※こちらも画像として覚えておきましょう(参照)

第9問

骨格筋の活動をつかさどる神経系はどれか?

A.感覚神経

B.自律神経

C.体性神経

第10問

有酸素性代謝によってATPを生み出すものはどれか?

A.ミトコンドリア

B.アクチン

C.筋原線維

【第1章】まとめ

NSCA-CPT対策応用

- パーソナルトレーナーとしての現場をイメージすると必要な知識が学びやすくなる.

- 結果的に様々な要望に応えなければならず,幅広い知識が求められる.

- 実践・応用的な内容を含めて記載します。

いずれ必要になることだから学んでおきましょう!

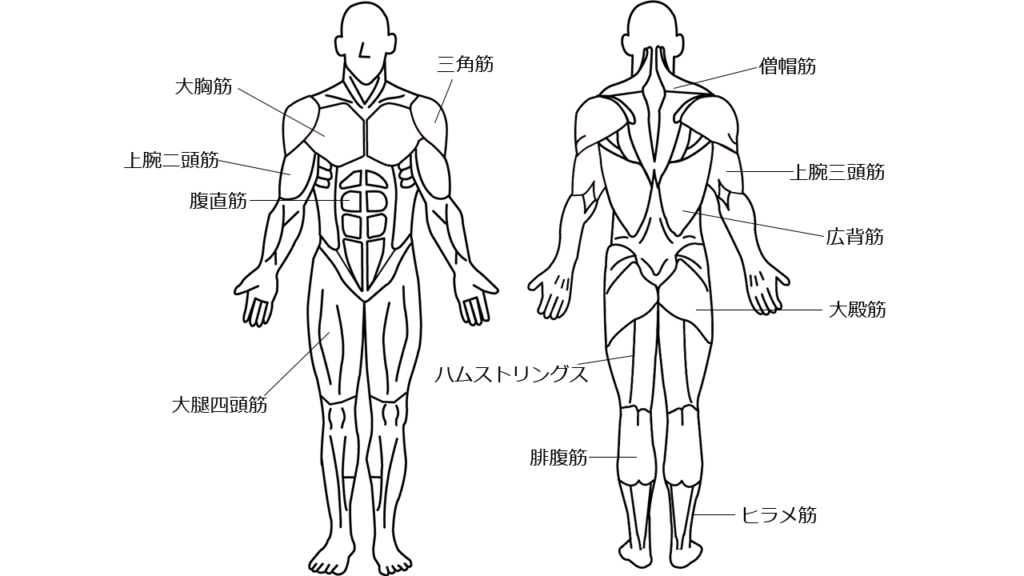

肉眼解剖学(骨格筋)

基本の筋

基本の筋

身体の三平面(4章),筋の機能(4章),エクササイズテクニック(12章13章)を関連させて理解する.

- エクササイズ名から関節の動き,強化される筋肉名が説明できる.

- 筋肉名(または部位)からエクササイズ選択が可能になる.

顕微解剖学

筋腹―筋線維束―1本の筋線維―筋原線維―筋フィラメント(図で太い方から覚える)

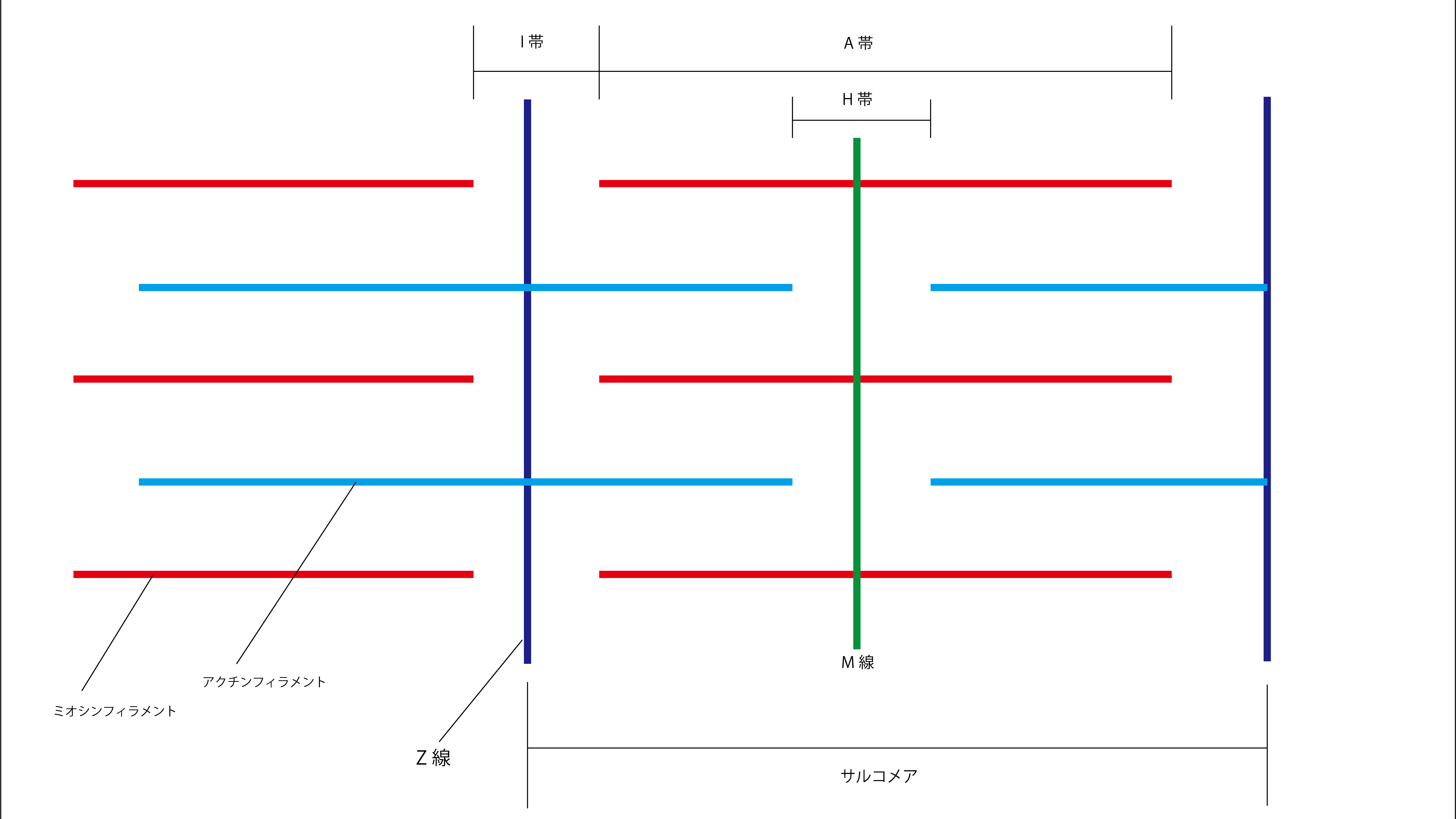

サルコメア:滑走説の図(図で覚える)

< サルコメア >

筋肉における収縮機能の最小単位

< Z線 >

サルコメアを仕切る

< A帯 >

ミオシンフィラメントの全長

< H帯 >

Z線に囲まれたサルコメアの中央、ミオシンフィラメントのみから成る部分

< M線 >

サルコメアの中央にみえる濃い線状

< I帯 >

ミオシンフィラメントと重なっていないアクチンフィラメントのみから成る部分

筋活動の流れ

- 神経筋接合部でアセチルコリン放出

- 筋小胞体がカルシウムイオン放出

- カルシウムイオンとトロポニンが結合し

- トロポミオシンがアクチン状の結合部から移動する

これによりミオシンとアクチン感でクロスブリッジが形成され力発揮が開始される。

参考になる動画

YouTube

【筋原線維】ミオシンとアクチンの構造(筋節、A帯、I帯、H帯、Z帯)

筋原線維のミオシンフィラメントとアクチンフィラメントについてイラスト図解で説明しました。チャンネル登録をして頂けると嬉しいです。https://youtube.com/channel/UCAs…

筋線維タイプ

タイプⅠ線維(SO線維)

収縮速度遅い(遅筋・赤筋) 酸化能力高い,疲労耐性高い

タイプⅡa線維(FOG線維)

収縮速度速い(速筋・白筋) 中程度の酸化能力と無酸素能力,ある程度の疲労耐性 トレーニングにより変化させる部分

タイプⅡx線維(FG線維)

収縮速度速い(速筋・白筋) 無酸素能力高い 酸化能力低く,疲労しやすい,

運動単位

運動神経とそれに支配される筋線維

- 一つの運動単位が支配する筋線維は全て同じタイプに属する(参照)

- 強い負荷に対して筋力発揮するために,2つの神経系メカニズムを用いる

→1つ目は運動単位を増やす(動員)こと.2つ目はすでに活性化された運動単位の発火頻度を増加させることである.

- トレーニングにより動員する運動単位を増やすことが可能になる.

運動単位の動員順(サイズの原理)

タイプⅠ線維→タイプⅡa線維→タイプⅡx線維.

筋紡錘

筋の伸び縮みを監視するセンサー

伸張受容器としてほとんどの骨格筋に存在する.特に急な長さの変化を感知する(伸張反射)

伸張反射

急激に筋が伸ばされると、筋の損傷を防ぐために、筋紡錘が反応し、筋を収縮させる

ゴルジ腱器官

腱の中にあるセンサー

腱の接合部に存在する.筋を損傷から守る役割

ゴルジ腱反射

自分が発揮できる力よりも重いものを持ったとき、筋と関節の損傷を予防するために、ゴルジ腱器官が、筋に力を弱めろと命令を送る。※筋トレにより、ゴルジ腱反射の働きは弱まる

骨粗鬆症と運動(ウオルフの法則)

・骨は課せられたストレスに適応する.

・荷重負荷運動は骨密度を上げる(ウォーキングやレジスタンストレーニングは骨と筋肉を強化する)(硬いものを噛むと歯も強くなる)

神経細胞

NSCA-CPT関連記事一覧

- パーソナルトレーナーに必要とされる普遍的な知識をもとに制作をしています。

- 著作権には十分注意をし、いずれの著作物にも「依拠」しない制作を心がけております。

- 適切でない表現がある場合はお問い合わせフォームよりご報告をお願いいたします。該当する問題の削除,修正など、即対応をさせていただきます。

- NSCA公式テキストの購入を妨げる意思・内容はありません。ぜひ公式テキストはお手元にご用意ください。